Celebración y Jolgorio al Estilo de la Colonia

En el Chile colonial, la Navidad era una de las festividades más esperadas del año. Celebrada con una mezcla de tradiciones hispánicas y costumbres locales, esta festividad reunía a todos los sectores de la sociedad en un despliegue de fervor religioso, alegría y entretenimiento popular. Desde la majestuosa Alameda de las Delicias hasta las vibrantes chinganas, la Navidad reflejaba tanto el sincretismo cultural como las profundas desigualdades sociales de la época.

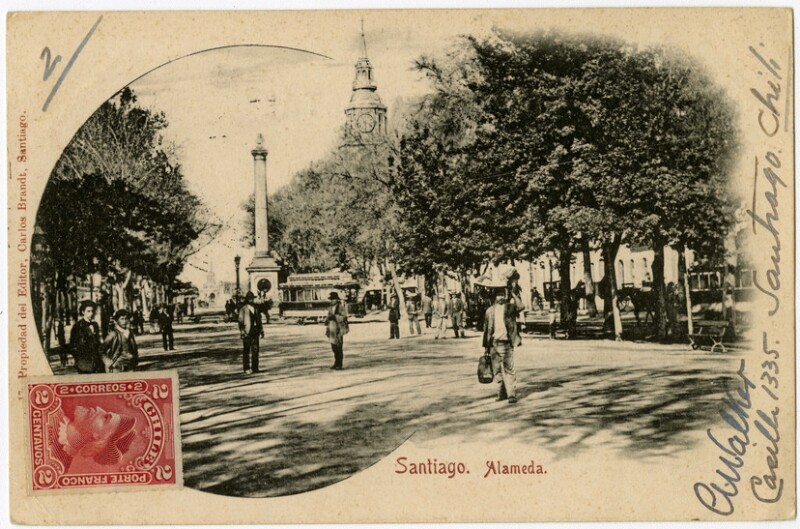

El Paseo por la Alameda de las Delicias

La Alameda de las Delicias era el epicentro del ocio en Santiago y jugaba un rol central en las festividades navideñas. Este extenso paseo, adornado con árboles frondosos y bancos de madera, era el lugar donde la nobleza y el pueblo se entremezclaban, aunque de manera distante.

Durante los días previos a la Navidad, la Alameda se engalanaba con luces y decoraciones florales, mientras músicos ambulantes y vendedores de golosinas creaban un ambiente de carnaval.

Las familias adineradas paseaban en coches de caballos, luciendo sus mejores galas, mientras los más humildes disfrutaban a pie.

A menudo, el paseo se convertía en un escenario para el coqueteo y la exhibición social, reforzando las jerarquías de la sociedad colonial. A pesar de estas diferencias, la alegría y la expectativa por la llegada de la Navidad unían a todos.

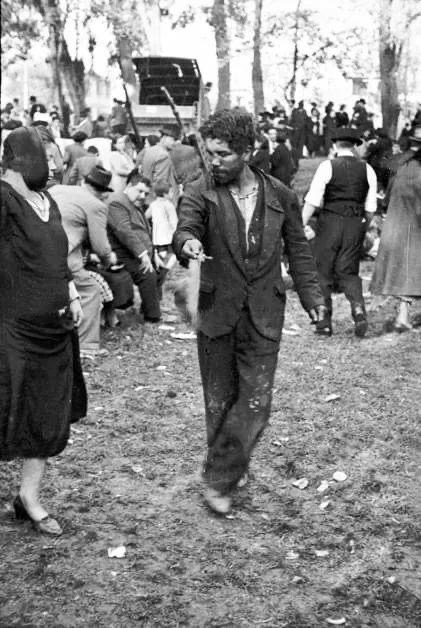

Las Chinganas: Corazón del Jolgorio Popular

Las chinganas, lugares de encuentro y celebración popular, cobraban vida durante la Navidad. Estas tabernas improvisadas, a menudo ubicadas en patios y terrenos baldíos, ofrecían música, baile y comida típica. En estas reuniones, la cueca –que ya comenzaba a gestarse como expresión musical y dancística– era protagonista, con cantores que improvisaban versos alusivos al nacimiento de Cristo y las esperanzas de un nuevo año.

El ambiente de las chinganas era festivo y bullicioso, con hombres y mujeres bailando hasta altas horas de la noche. Los alimentos, preparados en fogones al aire libre, incluían empanadas, cazuelas y dulces de origen hispano como los alfajores. Las bebidas, como la chicha y el vino, fluían generosamente, alimentando el espíritu de camaradería y celebración.

El jolgorio no se limitaba a la chingana misma, pues sus vibraciones de alegría se extendían a las calles aledañas. Los niños jugaban entre risas mientras los adultos, animados por la música y el vino, daban rienda suelta a sus emociones. Era común que las guitarras y arpas acompañaran a los cantores, quienes con sus voces llenaban de vida la noche. Las chinganas, aunque sencillas, eran un refugio donde el arte popular brillaba con intensidad.

Días de Festividad y Devoción

La Navidad no era solo un día, sino un periodo extendido de celebraciones que comenzaba con las posadas y culminaba en la Epifanía. Las posadas, herencia de la tradición española, incluían procesiones que representaban el viaje de María y José en busca de refugio. Estas procesiones, acompañadas por cánticos y música, recorrían las calles de Santiago y otros pueblos.

El día de Navidad se iniciaba con una misa solemne en las iglesias principales, donde las campanas resonaban para convocar a los fieles. La nobleza se ubicaba en los primeros bancos, luciendo su estatus social, mientras que los más humildes se congregaban en los atrios o incluso afuera. Tras la misa, se desataba la alegría: en las plazas y casas se organizaban convivios con música y bailes.

Nobleza y Pueblo: Encuentros y Tensiones

La Navidad también evidenciaba las tensiones y encuentros entre la nobleza y el pueblo. Mientras las familias aristocráticas celebraban con banquetes opulentos en sus casonas, las clases populares se congregaban en las calles y chinganas. Sin embargo, había espacios de interacción: los nobles podían contratar músicos y bailarines populares para amenizar sus fiestas, llevando el arte y la alegría de los sectores más humildes a sus salones.

Esta mezcla también se daba en los mercados y ferias navideñas, donde los criados compraban alimentos y regalos para sus patrones, mientras los comerciantes ofrecían productos tanto para los ricos como para los pobres. Este intercambio reflejaba la interdependencia de las clases sociales, aún en un contexto de profundas desigualdades.

Cantores de Cueca y la Magia del Improvisar

Un elemento indispensable de la Navidad colonial eran los cantores de cueca. Aunque la cueca no había alcanzado su forma definitiva, los cantores ya eran figuras centrales en las celebraciones. Su habilidad para improvisar coplas llenas de picardía y emotividad les ganaba el aplauso de todos.

En las plazas, atrios y chinganas, estos cantores creaban un puente entre lo religioso y lo profano. Con versos que exaltaban tanto el nacimiento de Cristo como las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, mantenían viva la tradición oral y consolidaban la cueca como una forma de expresión cultural auténticamente chilena.

Estos artistas no solo deleitaban con su canto, sino que también actuaban como cronistas del momento. Sus versos improvisados narraban las vivencias de la comunidad, recordando anécdotas y personajes que marcaban la vida cotidiana. Con habilidad poética, transformaban los sentimientos colectivos en melodía y ritmo, tejiendo historias que quedaban grabadas en la memoria popular.

El Espíritu de Fiesta que Duraba Días

La Navidad colonial no se limitaba al 25 de diciembre. Las celebraciones continuaban durante varios días, hasta culminar en la festividad de Reyes. Este periodo estaba marcado por un espíritu de inclusión y alegría. Las familias compartían lo poco o mucho que tenían, y las calles de Santiago se llenaban de música, risas y danzas.

La extensión de las festividades permitía que las emociones se renovaran día a día. Durante las noches, las chinganas volvián a ser protagonistas, mientras las plazas se llenaban de ruedas de baile que parecían interminables. Los cantores, infatigables, seguían alegrando con sus coplas y desafiándose mutuamente en improvisaciones cada vez más complejas. La atmósfera festiva contagiaba a todos los presentes, sin importar su origen o clase social.

El sonido de los instrumentos, las risas y los brindis resonaban hasta el amanecer, en una demostración del profundo sentido de comunidad. Era un tiempo donde las jerarquías sociales parecían diluirse, al menos momentáneamente, en medio del canto y el baile.

La Navidad en el Chile colonial fue mucho más que una festividad religiosa; fue una expresión de la identidad colectiva, un momento de alegría y un recordatorio de las complejidades sociales de la época. Desde las lujosas avenidas hasta las humildes chinganas, cada rincón del país vibraba con la magia de esta celebración, creando un legado que perdura en la memoria cultural de Chile.

Esta linda fiesta también fue descrita en detalle por Don Fernando González Marabolí en la siguiente cueca

La cueca “Y Esta Noche Es Noche Buena” interpretada por Los Chinganeros, bajo la dirección de Fernando González Marabolí, es una pieza emblemática que fusiona la tradición de la cueca urbana con la temática navideña.

Esta cueca se caracteriza por su ritmo alegre y letras que evocan la celebración de la Nochebuena en los barrios populares de Santiago. Los versos destacan la preparación de la festividad, la reunión familiar y la alegría compartida en comunidad. La interpretación de Los Chinganeros aporta autenticidad y refleja la esencia de las chinganas, lugares de encuentro y jolgorio en la época colonial.

Qué te parece José ??!!